Сегодня исполняется 50 лет со дня, когда отошел ко Господу священноисповедник Петр Чельцов. Простолюдины и высокопоставленные лица, архиереи и духовенство ехали у нему за благословением на дальнейшую жизнь, за утешением, за исцелением недугов...

Мирная жизнь

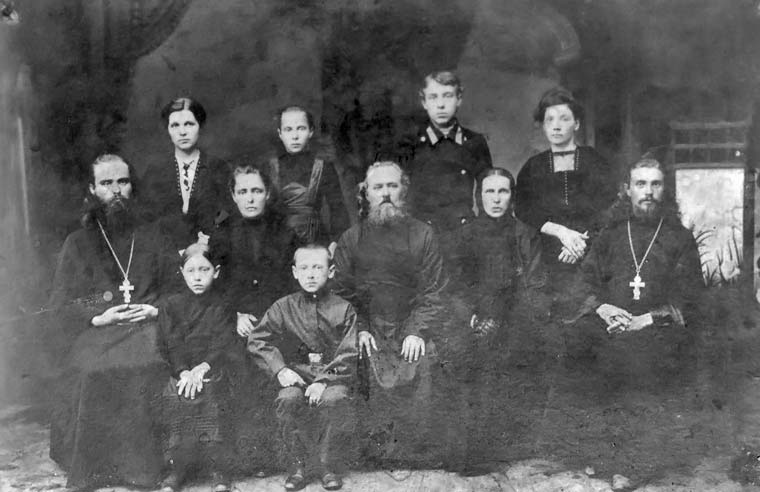

Петр Алексеевич Чельцов родился 20 августа (ст. стиль) 1888 года в селе Шехмино Рыбновского района Рязанской области в семье псаломщика, впоследствии ставшего священником. В 1904 году Петр Алексеевич окончил Рязанское духовное училище, затем Рязанскую духовную семинарию первым учеником. Отца Петра, как первого ученика, на казенный счет отправили в Киевскую духовную академию.

Десятого октября 1911 года Петр Чельцов был определен на священническое место в Георгиевскую церковь села Уляхина-Юрьева Городища Касимовского уезда Рязанской губернии, а 16 октября епископом Рязанским Димитрием (Сперовским) рукоположен в пресвитера.

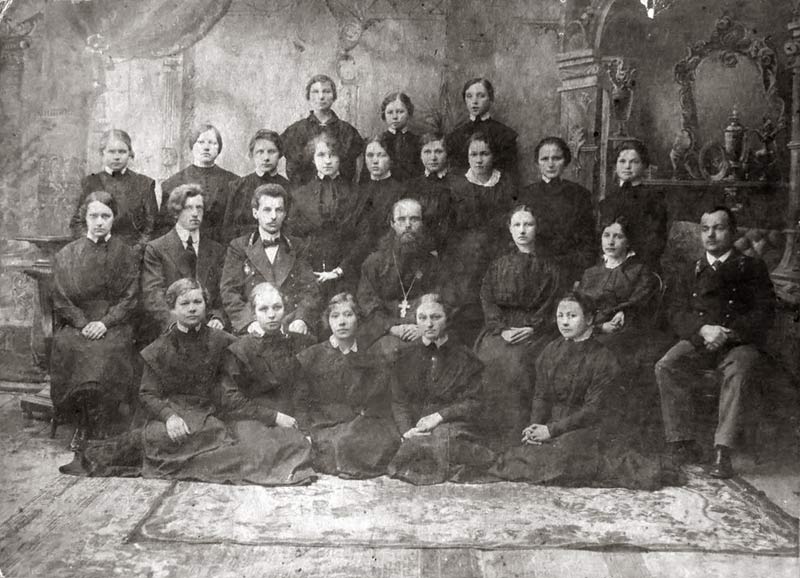

Духовную академию отец Петр окончил в 1915 году со степенью кандидата богословия с правом получения степени магистра богословия без новых устных испытаний. Он был назначен преподавателем Ветхого Завета в Смоленскую духовную семинарию, а также законоучителем и инспектором Смоленского епархиального женского училища. Был награжден набедренником и — "за усердную и полезную службу" — скуфьей.

В июле 1916 года преосвященный Феодосий назначил отца Петра товарищем председателя Братства преподобного Авраамия Смоленского (председателем был сам епископ). Восьмого августа того же года Петр Чельцов был избран членом епархиального комитета помощи жертвам войны. Отцу Петру поручается приобретение Евангелия и религиозно-просветительной литературы для лазаретов, выяснение вопроса о возможности издания житий Смоленских святых. Отец Петр участвует в организованных братством публичных религиозно-нравственных чтениях в пользу жертв войны, с 22 июля 1916 года исполняет обязанности редактора «Смоленских епархиальных ведомостей».

Отец Петр участвовал во Всероссийском съезде педагогов и деятелей духовных школ, проходившем в Москве 25 мая — 5 июня 1917 года. От клира Смоленской епархии был избран членом Священного Собора Православной Российской Церкви 1917 — 1918 годов. 25 февраля 1917 года награжден камилавкой, а в декабре — золотым наперсным крестом.

После закрытия в 1918 году духовных учебных заведений батюшку призвали солдатом в тыловое ополчение как не имеющего прихода. Вскоре приходским собранием Ильинской церкви он был избран священником этого смоленского храма.

В 1921 году Петр Алексеевич Чельцов был возведен в сан протоиерея. Он преподавал гомилетику и литургику на пастырских курсах, организованных в 1921 году смоленским епархиальным начальством, а также был экзаменатором кандидатов в диаконы и священники.

"Академии"

Шестого апреля 1922 года отца Петра арестовали по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. С этого ареста начался исповеднический путь будущего Великодворского святого. Продержав два месяца в тюрьме, батюшку выпустили «за неимением состава преступления».

Его супруга Мария Ивановна была достойной спутницей жизни, отличалась особым благочестием. Супруги воспитывали приемную дочь Марию. Матушка постоянно ездила к старцам и побуждала к этому отца Петра. Часто они бывали в Оптиной пустыни у старца Нектария, духовной дочерью которого была матушка Мария. В один из приездов старец Нектарий снял икону «Утоли моя печали» и, вручая ее матушке, сказал: «Вот вам, мои дорогие, мое благословение. Скоро начнутся ваши академии». Молодая пара не поняла, что это значит, т. к. до революции невозможно было представить, что в последующем будет происходить с храмами, священниками и всеми верующими. И только после ареста отца Петра стал понятен смысл этого дара.

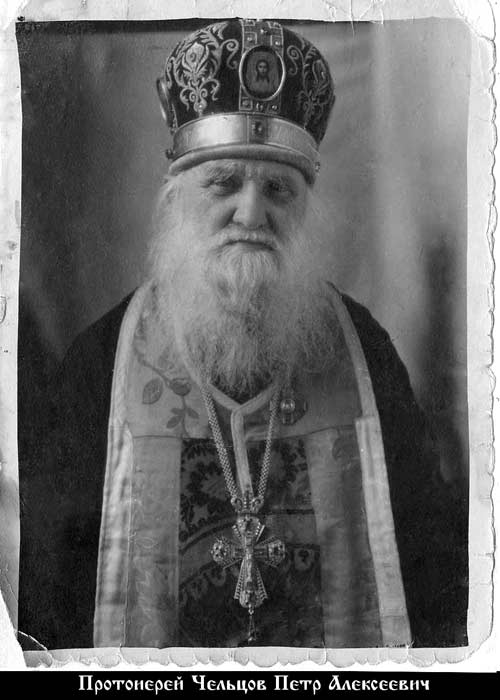

В 1923 году Святейший Патриарх Тихон наградил отца Петра Чельцова крестом с украшениями, а в 1927 году отец Петр становится митрофорным протоиереем.

В 1924 году он находился под арестом в течение 10 дней в связи с проходившим в Смоленске съездом обновленческого духовенства. Его, ревностного последователя Патриарха Тихона, сочли нужным изолировать.

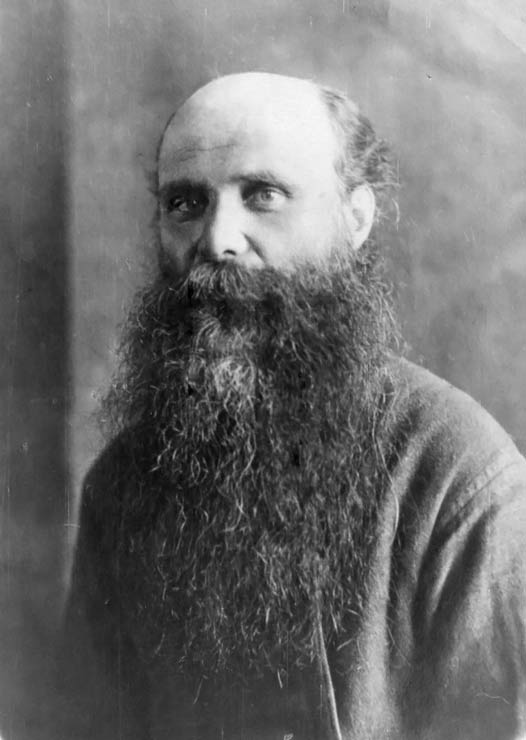

В 1927 году священник был снова арестован. Теперь его обвинили в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка был приговорен к трем годам концлагеря, которые он провел на Соловках. Впоследствии отец Петр вспоминал, что на Соловках его даже в море топили, но Господь сохранил его. Из лагеря отец Петр прислал Марии Ивановне и жене брата Марии Николаевне свою фотографию со следующей надписью:

«Милым моим Манюше и Марусеньке!

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна,

И дремлет, качаясь,

И снегом скрипучим

Одета, как ризой, она.

И снится ей все,

Что в пустыне далекой,

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утесе горючем

Прекрасная пальма растет.

Это стихотворение лучше всего выражает мое положение и мое настроение. И лучшего я не мог придумать, чтобы написать вам. С.Л.О.Н. 2 июля 1928 г.».

В 1929 году батюшку досрочно освободили из лагеря и сослали на три года в город Кадников Вологодской области, где он работал на дому сапожником. Матушка Мария поселилась вместе с ним.

Но недолго продолжалась свобода, 7 марта 1933 года протоиерей Петр Чельцов был вновь арестован, обвинен в том, что являлся участником антисоветской группы из числа ссыльных и проводил среди населения контрреволюционную агитацию, и приговорен к трем годам заключения в концлагерях. На этот раз отбывал срок в исправительно-трудовой колонии в Коноше.

В апреле 1936 года после освобождения определен священником в Казанскую церковь с. Нарма Курловского (ныне Гусь-Хрустального) района Владимирской области. В 1941 году храм был закрыт.

В апреле 1941 года отца Петра арестовали за неуплату налогов и приговорили к году заключения в исправительно-трудовом лагере. Освободившись 15 мая 1942 года, он вернулся в село Нарма.

Послевоенное время

В апреле 1943 года архиепископ Ярославский и Ростовский Иоанн (Соколов), управлявший Владимирской епархией, назначил протоиерея Петра священником Христорождественского храма села Заколпье — первого храма, открывшегося в Гусь-Хрустальном районе. Псаломщик храма, служивший с отцом Петром, рассказывал:

«На Пасху к батюшке столько приходило народа, что пространство у Царских врат между железными перилами завязывалось веревками, чтобы народ не подавил отца Петра. С каждым прихожанином, подходившим к кресту после литургии, батюшка на Пасху троекратно лобызался и говорил: ”Христос Воскресе”. Это неимоверная нагрузка, не считая службы. На ногу батюшка был очень легкий. Надевал лапти и ходил по деревням для совершения треб. Причем говорил: ”Ах, работы мало, работы мало”. Это значило, что мало треб. После войны много было людей с нервными расстройствами. Отец Петр соборовал, причащал и даже дерзал отчитывать бесноватых. Нередко он помогал деньгами неимущим — на строительство».

Восемнадцатого июня 1949 года (батюшке шел шестьдесят первый год) его арестовали в шестой раз — по обвинению в том, что «...выступал с антисоветскими проповедями. Группируя вокруг себя враждебный церковный элемент, среди которого вел агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых Советской властью, призывал колхозников на невыход на работу и отказ от участия в выборах депутатов в верховные местные органы Советской власти. В своем доме хранит монархическую литературу». У отца Петра было конфисковано 46 книг и два портрета Государя Императора Николая II и его семьи, личная переписка. Заключенного осудили на 10 лет и этапировали усиленным конвоем (как особо опасного преступника) в лагерь Минеральный близ станции Абезь Печерской железной дороги.

В ноябре 1955 года батюшку освободили досрочно как престарелого инвалида второй группы. Он выехал в село Заколпье под опеку матушки Марии, у которой предварительно потребовали подписку о согласии взять на иждивение престарелого супруга-инвалида.

Надо сказать, что все это время матушка Мария жила помощью добрых людей — после ареста мужа ее выгнали из дома, отняли дрова.

Год отец Петр жил вместе с матушкой в селе Заколпье под надзором органов МВД как ссыльный поселенец, ежемесячно являясь в Курловскую районную комендатуру на регистрацию (только 28 марта 1956 года он будет освобожден из-под надзора органов МВД).

В декабре 1955 года отец Петр поехал к епископу Владимирскому Онисиму за назначением. В поезде встретил двух женщин — старосту и казначея храма села Пятницы (народное название села Великодворье), которые тоже ехали к владыке — просить священника в храм великомученицы Параскевы Пятницы (служивший прежде батюшка вышел за штат). Они знали отца Петра по службе в селе Заколпье и попросили его быть священником в их храме. Так промыслом Божиим 13 декабря 1955 года отец Петр подал владыке Онисиму прошение: «Имея искреннее намерение до конца дней своих служить Христовой Церкви, почтительнейше прошу Ваше Преосвященство назначить меня на священническое место к Пятницкому храму с. Пятница». В тот же день назначение было подписано.

В Пятнице

В Пятнице отец Петр с первых дней завоевал уважение и любовь прихожан.

Особенности службы отца Петра диктовались расписанием движения транспорта. Большая часть людей приезжала ночью на поезде. Около 4 часов утра люди приходили в церковь. Божий угодник в три часа ночи вставал на домашнюю молитву; в половине пятого утра был уже в храме — совершал исповедь, принимал людей; затем с 6 часов служил Божественную литургию, водосвятный молебен с акафистом и панихиду по полному чину.

Около 12 часов батюшка, уставший до изнеможения, шел домой. Через час опять приходил в храм — служить заказные водосвятные молебны, или отпевать покойника. Если на следующий день праздник, то с 16:30 до 20-21 часа — всенощная. Вечером батюшка опять беседовал с людьми или отвечал на многочисленные письма. Каждый день отец Петр служил для приезжих водосвятный молебен. Воду разбирали паломники, а остатки воды выливали в вырытый около его дома колодец. Потом из этого колодца люди брали воду для питья, для освящения, ибо колодец постоянно освящался от молебна. Батюшка благословлял брать из него воду, говоря: «Пейте водицу, мое благословение в ней». Блаженная раба Божия по фамилии Романова, посетив батюшку, стала говорить всем: «Потекут в Пятницу ключи...» И действительно потекли одушевленные ключи в это небольшое село; из разных концов Руси стали приезжать к старцу люди. Простолюдины и высокопоставленные лица, архиереи и духовенство ехали за благословением на дальнейшую жизнь, за утешением, за исцелением недугов.

Отец Петр жил с Богом, в Боге и под Богом, говоря словами святого праведного Иоанна Кронштадского. В нем жил исконный русский дух. Свято чтивший традиции предков, он зримо воплощал собою святоотеческое православие. Это был духоносный, прозорливый и мудрый миротворец. К людям внимателен и великодушен, всех помнил, издалека узнавал, и рассказывать ему не надобно — насквозь видел каждого. Даже в преклонном возрасте, когда батюшка был уже тяжело болен, глаза его оставались молодыми и ясными. Благодарные люди присылали батюшке с матушкой продукты; а они кормили богомольцев, помогали нуждающимся — одеждой, деньгами.

К празднику Пасхи 1963 года протоиерей Петр был награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш». В 1967 году Святейший Патриарх Алексий I по ходатайству преосвященного Онисима наградил отца Петра орденом святого князя Владимира ll степени. В 1968 году батюшка был награжден вторым крестом с украшениями.

Когда отец Петр стал совсем стареньким, он все равно продолжал служить в церкви, его под руки приводили домой после службы, усаживали в плетеное старинное кресло, и он, сидя в кресле, с закрытыми глазами продолжал беседовать с людьми. Староста, Мария Тимофеевна, бывало, скажет ему: «Батюшка, хватит, отдохните». Он отрицательно покачает головой: «Я выполняю свой долг, скоро буду отдыхать».

Конец жизни и начало жизни

Летом 1972 года отец Петр тяжело заболел, но, превозмогая болезнь, продолжал совершать богослужения. Последний раз он служил на память Казанской иконы Божией Матери, 21 июля. Когда после службы закрывал царские врата, то слезы катились по его щекам.

Перед смертью отец Петр очень страдал, много времени проводил без пищи и сна. Эти страдания напоминают кончину преподобного старца Льва Оптинского. В полузабытье молился, служил молебны, панихиды, отпевания. Особо молился за Отечество. Матушка Мария сильно болела, и за батюшкой ухаживала схимонахиня Еликонида.

Перед смертью отец Петр говорил: «Я стою на краю». Во время болезни он соборовался и ежедневно причащался Святых Христовых Тайн. Скончался батюшка 12 сентября 1972 года, на память святого благоверного князя Александра Невского, в 8 часов 45 минут утра. Почил он мирно, с молитвой на устах.

На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся 13-16 августа 2000 года, отец Петр был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Двадцать второго октября того же года были обретены его честные мощи и положены в храме великомученицы Параскевы Пятницы.

Пройдя пять арестов, отсидев 15 лет в разных тюрьмах и лагерях, отец Петр вышел на служение Богу, Церкви и людям с великим приобретением. Мы знаем, что он был прозорлив, что он исцелял болезни. Но главное все же не эти дары. Главное — это истинная Христова любовь и сострадание к человеку, которые придавали молитве отца Петра столь великую силу. Пройдя настоящий ад, он вышел великим Христовым воином, освящавшим всякого приходящего большой Христовой любовью.

Отрывок из стихотворения, написанного о протоиерее Петре отцом Димитрием Фроловым:

Народ не видел в нем отказа,

Не говорил он им: «Постой»,

В храм возвращался по три раза

И утешал народ слезой.

С тобою сам, бывало, плачет,

Расскажет быль суровых дней

И ничего в душе не спрячет,

Помочь старается скорей.

К нему спешили старожилы,

К нему ютился стар и млад,

К нему плелись, теряя жизни силы,

Он всех с любовью принимал.

Вместо послесловия. Из воспоминаний протоиерея Владимира Правдолюбова:

«И еще один очень интересный момент. Когда было 50 лет советской власти, я был в гостях у Петра Чельцова. И вот за чашкой чая (у него, кстати, вина никогда не подавали к столу), он говорит: «Ведь это наш с тобой праздник». Я говорю: «Ну, конечно, мы же граждане нашей страны, и праздники гражданские — тоже наши праздники, мы законопослушные граждане». «Это, — говорит, — правильно, но не только в этом дело. Я был участником Собора 1917-1918 годов. В то время были конфискованы царские дворцы и дома богачей, и находившиеся в них церкви подвергались разорению, а антиминсы из них выбрасывали прямо на улицу, под колеса пролеток, под копыта лошадей. И вот Собор выбрал делегацию: два митрополита, два протоиерея и пять мирян. Выработали они документ протеста против надругательства и отправились к Ленину. Их принял Бонч-Бруевич, его личный секретарь и руководитель вот в таких делах, протокольных. И он им сказал: "Владимир Ильич занят важными государственными делами и вас, естественно, принять не может. Эту вашу бумажку я ему, конечно, передам, но напрасно вы стараетесь: уж коли мы взяли власть в свои руки, через пять лет от вас ничего не останется". Прошло пятьдесят, а мы с тобой — два попа, старый и молодой, — сидим и чаек попиваем».

По материалам сайта

Фото: http://www.vladkan.ru/gallery/23150115f.html