Лет пятьдесят тому назад довелось мне служить с неким Сергеем Петровичем М-вым, сыном Киевского уездного предводителя дворянства. Родители предназначили его к военной карьере, и он был юнкером Киевского военного училища. Как вдруг с ним произошла какая-то драма, разрешить которую, по мнению его товарищей, можно было только кровью. Но поединки были запрещены, юнкерам тем более, и потому остановились на «американской» дуэли. Противники тянули жребий, и вытянувший фатальный билетик обязан был в течение двадцати четырех часов застрелиться.

С. П-чу не посчастливилось, жребий покончить с собой достался ему, и он в тот же вечер, придя домой и воспользовавшись отлучкой отца, пустил себе пулю в грудь, оставив на столе обычную записку с просьбой «в его смерти никого не винить».

Лучшие хирурги Киева все были подняты на ноги; делалось все, чтобы спасти молодую жизнь; но раненый несколько суток был без сознания и, в конце концов, доктора должны были признать свое бессилие и заявить, что надежды на выздоровление нет никакой.

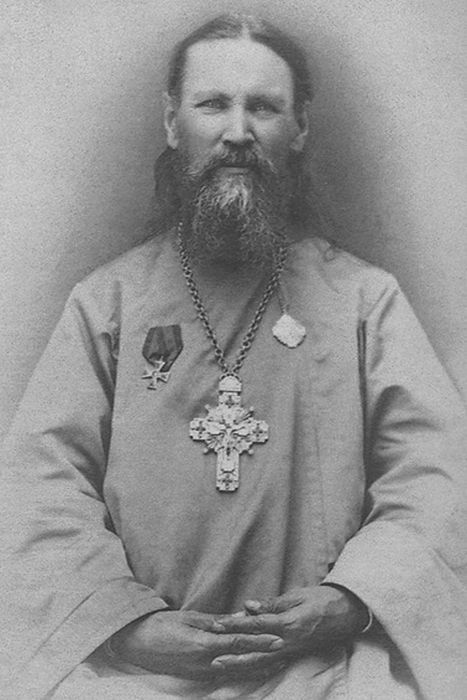

Кто-то посоветовал матери умирающего послать телеграмму о. Иоанну Кронштадтскому с просьбой помолиться о рабе Божием Сергии. Как утопающий за соломинку ухватилась бедная мать за эту последнюю надежду, и в Кронштадт в тот же вечер полетела срочная телеграмма со срочным уплоченным ответом, который не заставил себя долго ждать. Утром пришла коротенькая депеша: «Господь простит. Молюсь. Протоиерей Иоанн Сергиев».

А на рассвете еще до получения ответа, раненый открыл глаза и попросил пить; затем слабым голосом произнес: «а где же священник?». Окружающие подумали, что он хочет священника, чтобы исповедываться и приобщиться. Послали за духовником семьи о. Михаилом. Раненый встретил его довольно недоуменно, но ничего не сказал, исповедывался и принял Св. Тайны. Но лишь священник вышел в соседнюю комнату, как С. П. подозвал мать и сказал ей: «Зачем вы позвали о. Михаила? Я хотел того, что был у меня ночью».

Мать сначала думала, что он бредит. Но, нет: взгляд был чист и голос, хотя слаб, но звучал уверенно. Тогда она совсем растерялась и пошла за советом к о. Михаилу. Тот знал о посланной телеграмме и сразу догадался: «Спросите его, каков из себя был приходивший к нему священник?».

С. П. не задумываясь ответил: «Cреднего роста, не полный, русые волосы, небольшая бородка, ясные голубые глаза… и такой ласковый, ласковый…»

О. Михаил, который, к слову сказать, был брюнет, высокого роста и довольно тучный, усмехнулся и сказал: «Вот погодите, я вам пришлю карточку о. Иоанна, она у меня есть, покажите ее Сереже».

И, действительно, когда С. П. увидел портрет, то тотчас обрадованно воскликнул: «Ну, да, это он, он! Попросите его еще придти ко мне». И очень был огорчен, когда ему осторожно объяснили, что о. Иоанн «был проездом, но что он обещал молиться о его выздоровлении».

Портрет о. Иоанна С. П. просил разрешения оставить у себя и поставил у своего изголовья. С этого дня выздоровление, к немалому удивлению пользовавших хирургов, быстро пошло вперед.

Познакомился я с Сергеем Петровичем через несколько лет после этого случая. Видел глубокие шрамы от входного отверстия на груди и от выходного на спине, и невольно удивлялся, как он мог выжить от такого ранения. Конечно, о военной карьере ему уже и думать было нечего; вот почему судьба и столкнула нас обоих на одной из далеких окраин Матушки России.

А портрет батюшки о. Иоанна Кронштадтского Сергей Петрович всегда хранил при себе.

«Ну, так в чем же дело? — спросил приезжий актер приятеля. Ты-то чего волнуешься?» — «Да, видишь ли, — ответил тот, — я получил разрешение спуститься к ним и отстоять молебен. Не хочешь ли пойти со мной вместе?" — «Отчего же, с удовольствием, любопытно взглянуть на Кронштадтского священника. Уж очень много о нем говорят, а я не имел случая его повидать».

Пошли. Народу набралось до отказа. Протискаться вперед не удалось, и оба приятеля застряли в передней, но через головы присутствующих было видно, как в третьей комнате от них молился о. Иоанн. Его порывистые движения и властные возгласы производили необычное впечатление на собравшихся. Все истово молились, некоторые женщины плакали.

Во время службы приезжий актер наклонился к приятелю и сказал ему на ухо: «Да, служит он не обыденно, по-своему. Да, только… тоже, наверное, как и мы, грешные, комедию ломает». Приятель сердито от него отмахнулся и зашипел: «Тише… что ты говоришь». Не встретив сочувствия у своего друга, актер замолчал и без дальнейших замечаний простоял до конца.

Отслужив молебен, благословив больную и утешив ее, батюшка направился к выходу. Все подходили к нему под благословение, и каждого он осенял широким крестом.

В передней подошли к нему и оба актера. Благословив первого, батюшка поднял руку, чтобы осенить крестным знамением второго, и вдруг остановился. Он посмотрел ему прямо в глаза и громко спросил: «Ну, что же? а комедию-то ты, все-таки дослушал?».

Можете себе представить смущение «передового» человека. Он готов был прямо провалиться на месте. Но милый батюшка, видя его стыд и растерянность, сжалился над ним. Он ободряюще потрепал его по плечу и, улыбнувшись промолвил: «Ну, ничего! Господь с тобой! Сердце-то у тебя хорошее»,— что опять было правдой, потому что Д. славился своей добротой.

О. Иоанн Кронштадтский давно уже уехал, а приятели все никак не могли прийти в себя.

С тех пор с Д. произошла глубокая перемена. Он стал серьезно относиться к вопросам религии и вскоре сделался верующим человеком.

«Да, вот еду повидать батюшку о. Иоанна Кронштадтского. Услышал о его путешествии по Кавказу и узнал, что он пробудет с неделю, а то и более, в Тифлисе. Не могу упустить такого случая вновь повидать моего благодетеля»,— отвечал священник.

Признаться, в те годы я, хотя и слышал, быть может, дома имя о. Иоанна, но по своему малолетству не обращал особого внимания на разговоры старших и теперь, в дороге, впервые с интересом выслушал бесхитростный рассказ, поразивший и взволновавший мое детское воображение настолько, что я до сих пор не могу забыть его.

«Несколько лет тому назад,— рассказывал отцу наш случайный попутчик,— привелось мне поехать в Санкт-Петербург. Сын мой окончил в Тифлисе семинарию одним из первых и в духовную академию не пожелал, а решил держать конкурсный экзамен в Технологический институт. Захотелось и мне хоть раз в жизни побывать в столице: вот и поехали мы, старый да малый, из нашего медвежьего угла в современный Вавилон. Сначала все было ладно: экзамен сын выдержал, в конкурс попал и был принят в институт. Я осмотрел все достопримечательности и со спокойным сердцем собирался восвояси: оставалось только внести за правоучение сына и снабдить его соответствующей суммой на обзаведение и прожитие, пока не смогу ему выслать из дому новое подкрепление.

Так, вот, тут-то и начались мои мучения. Жили мы с сыном в скромной комнатке студенческих меблирашек в районе Забалканского проспекта. Деньги я держал на дне чемодана, старого, но солидного, с надежным замком. А денег на всю эту историю, включая и мое возвращение к родным пенатам, надо было рублей около пятисот, и берег я их как зеницу ока. Можете себе представить мое удивление, испуг и горечь, когда, открыв чемодан дней за пять до моего предполагаемого отъезда, денег этих я не нашел. Пропали, из запертого чемодана пропали... Хозяин меблированных комнат в ужас пришел, сам в полицию заявил, прислугу допрашивал, обыски делали... Все напрасно. Не иначе как ”специалисты” дело это обработали.

А положение мое было отчаянное. В Петербурге знакомых ни души. Доехать до дому не на что, да и сына оставить без гроша в чужом городе тоже нельзя. Бегал в Консисторию, в Святейший Синод, нигде сочувствия не встретил. Да, может быть, и не верили мне... Совсем я пал духом.

Пошел в Казанский собор. Помолился Владычице. Поплакал. Наведался еще раз в Синод. А там чиновник один, дай Бог ему здоровья, и говорит: ”Вы, батюшка, напрасно к нам ходите. Ничего вы тут не получите. Вашему делу если кто поможет, так это только один протоиерей Иоанн Сергиев”.— ”Какой такой?” — спрашиваю. ”Ах, да вы ведь не здешний, не слыхали еще о нем,— отвечает. — Это настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Поезжайте к нему, он, наверное, не откажет вам в своей помощи”.

Ухватился я за этот совет, как утопающий за соломинку. В тот же вечер поехал в Кронштадт, пошел в собор к ранней обедне. Собор огромный. Народу видимо-невидимо. Стал в уголочке, на сердце кошки скребут. Вышел о. Иоанн на амвон такой благостный, светлый. И в соборе сразу точно светлее стало. Ушел он за царские врата, смотрю, служка идет, и прямо ко мне: ”Пожалуйте, батюшка, в алтарь. О. настоятель вас просит”. Меня даже в жар бросило. Пришел я в алтарь, о. Иоанн меня встретил, ласково так, и после обычного приветствия просит меня сослужить ему: ”Сослужи мне,— говорит, — отец Ражден”. Понимаете, так и говорит — отец Ражден, прямо по имени... а ведь имя-то такое... грузинское... в русских-то святцах его не всегда найдешь... а он сразу, внятно так: ”отец Ражден” (Ражден — святой Грузинской церкви, память его 3 августа). Я чуть сознания не лишился, так это меня поразило. Но, однако, спросить его не решился. Вижу, святой он... Ну, пошел в ризницу, облачился... и служил с ним, и ничего не думал, и о деле своем забыл...

Только потом уже, после обедни, когда повел меня батюшка показывать свой странноприимный дом, где он обходил больных, благословлял, ободрял, молился над некоторыми, оделял кое-кого деньгами,— мелькнула у меня мысль: "Как же я скажу ему о своем горе?" И не решался я... да и некогда было, по правде сказать, батюшку-то рвали прямо на части...

Наконец, кончил он обход, собрались мы уходить оттуда — а в передней навстречу нам какой-то грузный мужчина, купец, должно быть, увидел батюшку, бух ему в ноги: ”Спасибо,— кричит,— отец родной, выздоровела-то дочь моя, выздоровела, все профессора диву дались...” Отец Иоанн его поднимает, а он ему конверт сует: ”Вот вам, батюшка, на добрые дела”.

И что же вы думаете? Батюшка взял, повернулся ко мне, улыбнулся, да и говорит: ”Отец Ражден, а это я думаю, вам сейчас нужнее, чем мне”, — и передает мне тот конверт. А мужчина-то как закричит: ”Батюшка, что вы делаете, ведь там пятьсот рублей, я ж на добрые дела”... Отец Иоанн строго посмотрел на него и твердо так говорит: ”Ну, да, на добрые дела. А почему ж ты думаешь, что они даны не на доброе дело?”. Мужчина смешался, а я свое состояние и передать вам не могу... совсем в забвение чувств пришел... Только и очнулся от батюшкиных слов: ”Ну, пойдемте ко мне, отец Ражден, чаю напьемся”».

«Нет, он — святой, — убежденно закончил рассказчик, — провидец. И по имени назвал... и не о чем не спрашивал... и сумма ровно та, что нужна была... Как же мне было усидеть теперь в деревне и не повидать его еще раз, не поблагодарить? Ведь сын-то мой давно инженер, в Юзовке служит...»

Таков был первый рассказ об отце Иоанне Кронштадтском, слышанный мною в детстве.

— Я никогда не отказываю в молитве и зайду к вам, но помните, что вы шутите с Богом!..

К-й сконфузился, но, все-таки настаивая на просьбе, уверял, что товарищ при смерти.

— Хорошо, я сейчас буду.

Не прошло и 10 минут, как у дверей квартиры молодых людей раздался звонок. С-в юркнул в постель, покрываясь одеялом, и начал слабо стонать, М-н, опустился на колени у изголовья мнимо-больного, а К-ий бросился отворять двери.

— Где ваш больной? — отрывисто спросил пастырь, делая ударение на «ваш».

Пожалуйте, батюшка, пожалуйте,— засуетился К-ий и повел гостя в смежную комнату.

Больной продолжал стонать, а М-н всхлипывал.

О. Иоанн остановился посреди комнаты и глазами искал образ. Иконы в комнате не оказалось. Тогда он опустился на колени посреди комнаты и, перекрестившись, начал молиться...

— Господи, пошли им по вере их... Аминь!

Отец Иоанн быстро поднялся и, не прощаясь, направился к выходу. К-ий, М-н побежали его провожать до лестницы...

С громким смехом возвратились они в комнату больного.

— Ваня, Ваня, вставай,— отец Иоанн уехал...

— Да вставай же, полно притворяться, ведь он уехал...

Увы! несчастный не притворялся. Он лежал в полном параличе: язык, руки, ноги — все отнялось, и только усиленное моргание глаз показывало, что юноша жив и хочет что-то сказать.

Столбняк ужаса нашел на шутников. Они не понимали, что кругом происходит, и когда пришли в себя, переглянулись и горько заплакали над «живым трупом».

— Ваня, Ваня, над Богом мы хотели смеяться... прости, прости нас...

Послали за докторами. Три опытных врача провели всю ночь у постели больного и констатировали такой паралич, который излечивается годами, если только излечивается.

— Вероятно, страшное горе поразило вашего товарища: вся его нервная система разбита,— говорили врачи.

Молодые люди только рыдали, не решаясь рассказать врачам истину.

С первым же поездом на утро оба шутника поехали в Кронштадт. О. Иоанн не мог их принять до вечера, и когда ему доложили о молодых людях, он выслал им сказать, что ничего для них сделать не в состоянии. М-н и К-ий всю ночь продежурили у серенького домика, и, когда поутру о. Иоанн показался, бросились ему в ноги, умоляя простить их.

Добрый пастырь поднял юношей и велел им идти в церковь. Так, после литургии, он отвел их к иконе св. Николая Чудотворца, и здесь около двух часов длилось наставление. Почтенный пастырь начал с указания на неприличие их поступка, на то, что они не имеют права шутить с людьми старше них, и затем перешел к изложению евангельского учения.

— Теперь помолимся,— сказал о. Иоанн, когда наставление было кончено.

Нечего и говорить, что молодые люди никогда еще так не молились, как в эту минуту. Св. икона чудотворца казалась им живым ликом сначала грозным, а потом все более и более милосердным.

— Поезжайте с Богом и Его славословите.

У юношей точно гора свалилась с плеч. Они чувствовали непонятную для них радость: души их ликовали, и все окружающее казалось им в каком-то радужном свете. Товарищи приехали домой к вечеру. Им отворил дверь С-в.

— Ваня, ты ли это? Ты здоров! — бросились к нему друзья.

— Почти здоров. Голова только тяжела и какая-то усталость во всем теле...

Оказалось, что в тот именно час, когда в Кронштадте о. Иоанн молился с юношами у иконы св. Николая чудотворца, С-в приподнялся и постепенно к нему стала возвращаться возможность владеть онемевшими членами. Первая ожила правая рука, и первым движением ее было крестное знамение.

Едва ли надо прибавлять, что молодым людям не приходило уже в голову шутить над вопросами веры и религии.

Оригинальный текст опубликован на сайте.

Фото: открытые интернет-источники