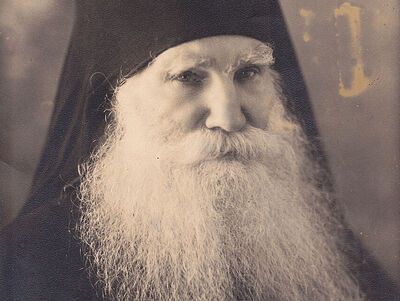

Сегодня день памяти святителя Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского, исповедника.

Он рисковал жизнью ради комиссара-красноармейца и был арестован советской властью, отбывал заключение в лагерях и жил в ссылке. Ему приходилось просить милостыню на улице, но, будучи епископом, он внимательно относился к просьбе каждого прихожанина. Самолет, в котором отказал двигатель, удалось благополучно посадить по молитвам владыки. А на похороны митрополита Николая собралось более 40 000 человек, хотя на дворе была хрущевская оттепель, не самое безопасное для людей верующих время.

О епископе Николае изданы книги, которые содержат подробное жизнеописание и воспоминания друзей и духовных чад владыки. Мы же предлагаем читателям несколько ярких историй из его удивительной жизни.

Детство

Пасхальный подарок

Феодосий Могилевский, будущий епископ Николай, стал для своих родителей настоящим пасхальным подарком. Он родился 27 марта 1877 года, в день Светлого Христова Воскресения, в одном из сел Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии в семье псаломщика Никифора и его супруги Марии Могилевских.

«Пою Богу моему, дондеже есмь». Отец и мать

«Пою Богу моему, дондеже есмь» (Пс. 145:2). Эти слова псалмопевца стали завещанием отца Феодосию, его братьям и сестрам. Псаломщик Никифор привил своим детям любовь к общенародному пению, и епископ Николай пронес ее через всю свою жизнь.

Никифор Могилевский был рукоположен во священника и конец своей земной жизни встретил в звании протоиерея. Он знал, что сын стал епископом, но увидеть его в этом сане не довелось. Владыка Николай не смог приехать и на похороны отца, но написал покойному письмо приблизительно такого содержания: «Дорогой папаша! Горюю, что не могу приехать на твои похороны и проститься с тобою. Прости меня за это. Прими мою благодарность за все, что ты для меня сделал, и позволь мне, по благодати Божией, благословить любящею сыновнею рукою святительским благословением место твоего упокоения». Эту записку Владыка вложил в бутылочку, запечатал и послал в родное село, чтобы ее закопали в землю в головах могилки отца. Эта трогательная подробность показывает, как добросовестно владыка относился к каждому явлению жизни.

«Мама наша была сама любовь, — вспоминал владыка Николай. — Она никогда не кричала на нас, а если мы провинимся, что, конечно, бывало, то она посмотрит так жалобно, что станет ужасно стыдно. И сразу даешь себе слово никогда не обижать ее, не доставлять ей ничего неприятного».

Живая вера. Дедушка и бабушка

Дедушка епископа Николая был священником. Владыка вспоминал: «Жил он на одном приходе 60 лет, не стремясь уйти на более выгодное место. Отец его, мой прадед, бедный дьячок, в свое время говорил ему: „Сын мой, никогда не гонись за деньгами! Если спросят тебя, сколько нужно за требу, ты скажи: «Копеечку». И никогда ты не будешь знать нужды, народ сам оценит твое бескорыстие и поддержит тебя‟. Так он и поступал всю жизнь. Дьячок его сперва протестовал: „Хорошо вам, батюшка, так рассуждать, когда вас всего двое с матушкой, а у меня пять человек детей!‟ — „Ничего, проживем!‟ — отвечал дедушка. И действительно, народ так полюбил его, что через несколько лет и у него, и у дьячка было уже по домику, и ни в чем не терпели они нужды. В воскресенье после обедни, выпив чаю, брал он с собою епитрахиль и собирался уходить. „Куда ты?‟ — спрашивала матушка. „К друзьям своим‟, — отвечал он и шел к больным, к опечаленным или примирять ссорящихся. Он был действительно отцом своей пастве».

Бабушка епископа Николая была почти безграмотной, но с поразительной точностью знала жития угодников Божиих и долгими зимними вечерами занимала внуков рассказами. Говорила она живым народным языком, на каждый случай была у нее припасена пословица или поговорка.

Море житейское. В семинарии

В Екатеринославской духовной семинарии, где учился будущий епископ Николай, был инспектор, с которым у студентов постоянно возникали конфликты. Однажды он оставил без обеда и посадил в карцер двадцать семинаристов, и это наказание показалось учащимся слишком несправедливым. Они устроили бунт: собрались в актовом зале и отказались оттуда уходить. Пришел ректор и услышал требование бунтовщиков отпустить наказанных и освободить от должности инспектора. Ректор это требование отклонил, но и семинаристы разойтись отказались.

Пригласили епархиального архиерея. Семинаристы любили его и не хотели огорчить. Он относился к ним по-отечески, его приезд всегда был праздником. Студенты знали, что владыка любит хоровое пение, и решили исполнить его любимую песню — «Море житейское», сочинение епископа Ермогена.

Дай, добрый товарищ, мне руку свою,

И выйдем на берег морской.

Там спою я грустную песню про жизнь, про людей,

Про синее море, про шторм кораблей.

Ты видишь, как на море ветер все рвет?

Ты слышишь, как синее стонет, ревет?

Вот волны, как горы, вот бездны кипят,

Вот брызги сребристые к небу летят!

И в море житейском, и в жизни людской

Бывают такие ж невзгоды порой,

Там буря страстей, словно море, ревет,

Там злоба подчас, словно ветер, все рвет.

Там зависти речи, как волны, шумят,

И слезы страдальца, как брызги, летят.

Ты видишь? Вот вверх челн... вот в бездне исчез,

Вот снова поднялся, как мертвый воскрес.

Но ветр беспощадно ударил, рванул,

И челн, колыхаясь, в волнах утонул...

И в море житейском, и в жизни людской

Не часто ль встречается случай такой?

Там бьется страдалец как рыба об лед,

То явится помощь, то все пропадет.

Там мучится, бедный, в борьбе одинок,

И часто он гибнет, как гибнет челнок.

Товарищ, ты плачешь при песне моей?

Скучна эта песня, но истина в ней!

Что плакать, товарищ, ты слезы утри,

На тихую пристань теперь посмотри!

Пусть ветер бушует, пусть море кипит,

Но в пристани тихой ничто не страшит.

Тут люди спокойны: бедам тем конец,

Которые на море терпит пловец.

А в море житейском, а в жизни земной

Где тихая пристань? Где людям покой?

Вот тихая пристань — святой Божий храм.

Сюда, мой товарищ, спешить нужно нам.

Здесь в горе и в нуждах всегда благодать

Готова нам скорую помощь подать.

Что плакать, товарищ, ты слезы утри,

На светлое небо еще посмотри!

Ты видишь, как на небе солнце горит?

И всем оно светит, добро всем творит:

И этим деревьям, и этой земле,

И этой былинке, растущей в скале!

И в море житейском, и в жизни земной,

Как солнце на небе, Творец Всеблагой!

Он всем управляет, Он каждого зрит

И всем им за слезы блаженство дарит.

И выйдем на берег морской.

Там спою я грустную песню про жизнь, про людей,

Про синее море, про шторм кораблей.

Ты видишь, как на море ветер все рвет?

Ты слышишь, как синее стонет, ревет?

Вот волны, как горы, вот бездны кипят,

Вот брызги сребристые к небу летят!

И в море житейском, и в жизни людской

Бывают такие ж невзгоды порой,

Там буря страстей, словно море, ревет,

Там злоба подчас, словно ветер, все рвет.

Там зависти речи, как волны, шумят,

И слезы страдальца, как брызги, летят.

Ты видишь? Вот вверх челн... вот в бездне исчез,

Вот снова поднялся, как мертвый воскрес.

Но ветр беспощадно ударил, рванул,

И челн, колыхаясь, в волнах утонул...

И в море житейском, и в жизни людской

Не часто ль встречается случай такой?

Там бьется страдалец как рыба об лед,

То явится помощь, то все пропадет.

Там мучится, бедный, в борьбе одинок,

И часто он гибнет, как гибнет челнок.

Товарищ, ты плачешь при песне моей?

Скучна эта песня, но истина в ней!

Что плакать, товарищ, ты слезы утри,

На тихую пристань теперь посмотри!

Пусть ветер бушует, пусть море кипит,

Но в пристани тихой ничто не страшит.

Тут люди спокойны: бедам тем конец,

Которые на море терпит пловец.

А в море житейском, а в жизни земной

Где тихая пристань? Где людям покой?

Вот тихая пристань — святой Божий храм.

Сюда, мой товарищ, спешить нужно нам.

Здесь в горе и в нуждах всегда благодать

Готова нам скорую помощь подать.

Что плакать, товарищ, ты слезы утри,

На светлое небо еще посмотри!

Ты видишь, как на небе солнце горит?

И всем оно светит, добро всем творит:

И этим деревьям, и этой земле,

И этой былинке, растущей в скале!

И в море житейском, и в жизни земной,

Как солнце на небе, Творец Всеблагой!

Он всем управляет, Он каждого зрит

И всем им за слезы блаженство дарит.

Пели семинаристы, и архиерей слушал со слезами на глазах.

Наказанных освободили, инспектора на следующий день сняли с должности. Но и студенты впредь стали вести себя более сдержанно.

Господин учитель

Окончив семинарию, Феодосий непродолжительное время служил псаломщиком, а затем поступил работать учителем во второклассную церковную школу.

Жалованье учителю не полагалось, кормить его должны были родители учеников. «Сначала мне было непривычно и неудобно каждый день ходить кушать в другую хату, да и родители поначалу встречали не особенно ласково. Но потом и я привык к ним, и они привыкли ко мне. Школьные занятия пошли у меня очень хорошо. Деток я любил, никогда не бил их, да и по своему характеру я не мог этого делать. Старался вразумлять их словом, а если им был непонятен урок, объяснял по нескольку раз, всегда помня, как трудно было первое время учиться мне самому», — вспоминал владыка Николай.

С учениками он ездил в ночное, на рыбную ловлю, и там пересказывал им жития угодников Божиих, услышанные в детстве от бабушки.

«Времени после учения у меня было достаточно, и я стал собирать сельскую молодежь и учить ее петь народные, а затем церковные песни. Заинтересовались. На спевки стали приходить хлопцы, а за ними потянулись и девушки. Зимой собирались в школе, а летом у кого-нибудь в саду. Потом стали петь в храме. Всем это очень понравилось. В селе уменьшились драки, молодые парни стали меньше тянуться к выпивке. Бывало, даже, что родители приходили ко мне с жалобами на своих великовозрастных сыновей и просили, чтобы я вразумил их», — вспоминал епископ Николай.

Спустя год селяне оценили труды Феодосия Никифоровича и стали называть его «господин учитель». Он и сам полюбил свою работу, учеников и всех селян. Но жила в душе Феодосия другая мечта.

В какой монастырь поступить?

Феодосий Никифорович решил готовить себя к монашескому пути. И первым делом купил объемную книгу с описанием всех российских монастырей. Выбрать, в какую из обителей поступить, было трудно: один монастырь казался молодому человеку лучше другого. Он прочел книгу до последней страницы, но принять решение так и не смог.

«Уже поздним вечером положил я книгу на стол, встал перед иконами и горячо помолился Господу: да направит Он меня Сам, куда Ему угодно. С тем и лег спать, ни о чем больше не думая.

Утром, проснувшись, я поблагодарил Господа за ночной отдых, за радость пробуждения и стал одеваться. Ненароком я задел лежавшую на столе книгу о монастырях. Она упала, разогнувшись на какой-то странице. Я поднял и увидел, что разогнулась она на том месте, где начиналось описание Ниловой пустыни Тверской епархии. „Вот и указание Божие, — подумал я, нисколько не сомневаясь, — так тому и быть, иду в Нилову пустынь‟. И по истечении двух лет служения, в 1902 году, я отправился в этот монастырь», — вспоминал владыка.

Он принял монашеский постриг в декабре 1904 года, в канун праздника святителя Николая Чудотворца, и был наречен именем Николай.

Инспектор

В 1912 году отца Николая назначили инспектором Полтавской духовной семинарии. Семинаристы, как известно, инспекторов недолюбливали. А в полтавской семинарии, к огорчению отца Николая, еще была развита картежная игра, с которой он и стал бороться. Правда, никто за это отчислен не был: пожурит инспектор — тем и дело кончится.

Еще студенты были не прочь побаловаться домашним салом, и даже Великий пост для этого помехой не был. Отец Николай сало отнимал и относил в соседний госпиталь — раненым, для выздоровления. Однажды это стало сюжетом карикатуры, которую кто-то из семинаристов нарисовал углем на белой стене.

В конце концов, отца Николая в семинарии полюбили, и после торжественного собрания в честь его отъезда семинаристы подняли инспектора на руки и понесли.

Снаряд

Эта история произошла в 1918 году, когда на Киев стремительно наступали красные. Отец Николай вместе с горсткой богомольцев служил молебен у раки святой великомученицы Варвары на втором этаже собора Златоверхо-Михайловского монастыря. В здание храма попал снаряд. Был разрушен главный купол. Но все богомольцы и отец Николай были чудесно спасены молитвами святой великомученицы!

Господи, не допусти кощунства!

В 1919 году отец Николай принял епископский сан, стал викарием Черниговской епархии.

В том же году власти начали кампанию по организованному вскрытию мощей святых угодников Божиих. Вскрытия проводили специальные комиссии в присутствии священнослужителей, составлялись протоколы. Если в результате обнаруживалось, что мощи сохранились не в целости, то это обстоятельство в целях атеистической пропаганды выдавалось за сознательный обман и подделку.

В феврале 1921 года при большом стечении народа обследовали мощи святителя Феодосия Черниговского. Владыка Николай был вынужден разоблачать мощи святого. Подойдя к раке, он со слезами молил Господа не допустить кощунства над угодником Божиим, и его молитва была услышана: члены комиссии осмотрели нетленное тело святителя Феодосия и убедились в подлинности мощей.

Однако одна из женщин, присутствовавших в храме, усомнилась в этом, решив, что вместо мощей в раке находится восковая фигура, и задумала проверить свою догадку. Незаметно она уколола руку святителя Феодосия булавкой, и из места укола брызнула кровь. В ужасе женщина исповедовала перед всеми свой помысл и дерзкий поступок, и многие тогда укрепились в вере.

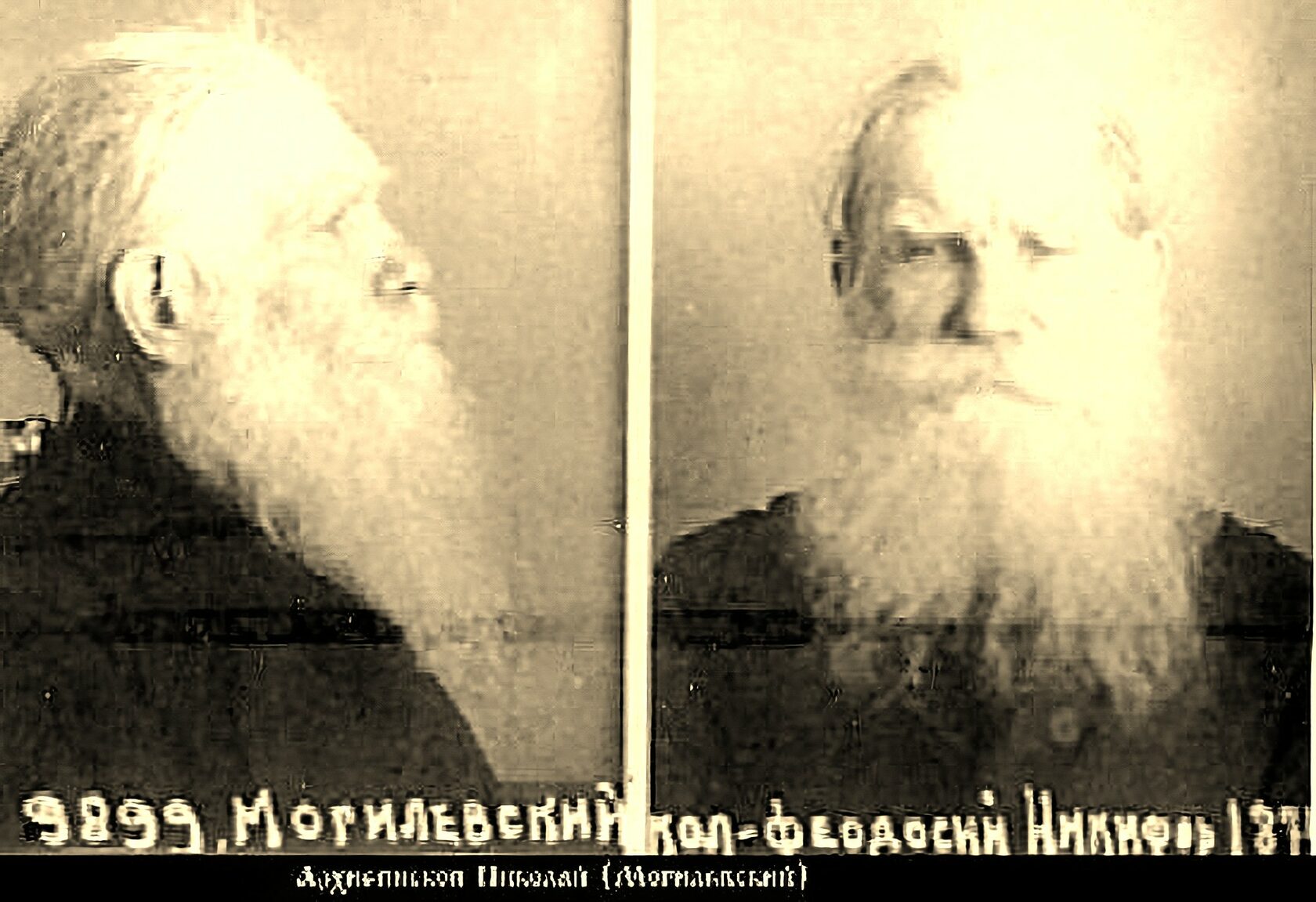

Следователь. История из прошлого

Владыку Николая арестовывали не раз. Один из арестов произошел в июле 1932 года. «Шло следствие. Надо сказать, что я попал к очень хорошему следователю. Он не оскорблял меня, не подвергал побоям, как было с некоторыми моими соузниками. Я и теперь молюсь о нем и никогда не забуду его доброту, внимание ко мне и необыкновенную порядочность, — вспоминал епископ. — Он долго и подробно расспрашивал меня о религии, о том, как должен вести себя христианин в тех или иных условиях. Следователь несколько раз буквально принуждал меня вспоминать до мельчайших подробностей время моего служения в Чернигове в период гражданской войны. У меня появилось такое чувство, что он что-то знает и хочет, чтобы я сам ему об этом рассказал».

Действительно, владыке Николаю вспомнился случай, который произошел с ним во время гражданской войны, когда в Чернигов, где служил владыка, вошли белые. Однажды ночью епископа Николая разбудил келейник и сообщил, что человек в кожаной одежде, с оружием на боку просит принять его. Отец Николай согласился.

«Я большевик, комиссар, — взволнованно сказал ночной гость, — но я попал в такую ситуацию, что вынужден обратиться к вам за помощью. Я прошу у вас убежища. Я не смог уйти со своими, и сейчас меня обнаружили белые. Если я выйду от вас, то буду сразу арестован и расстрелян». Три дня комиссар пробыл под кровом архиерейского дома. На вопрос владыки о том, почему красные так жестко и категорично настроены против религии, комиссар отвечал стандартно — про «опиум для народа». Но убеждал, что, если епископу понадобится помощь, он с готовностью окажет ее.

«Когда следователь узнал об этом, то мне показалось, что он даже обрадовался, — вспоминал владыка. — Через три месяца следователь вызвал меня и сказал, что это время ушло на проверку рассказанных мною фактов, что теперь все доказано и даже есть собственноручно написанные показания того комиссара, которого мне пришлось приютить».

Владыку осудили на пять, а не десять лет ссылки.

«За вами идут!»

На вопрос владыки Николая о том, за что же его все-таки отправляют в ссылку, следователь ответил: «За вашу популярность. Таких, как вы, на некоторое время надо изолировать, чтобы люди забыли о вашем существовании. Вы имеете слишком большой авторитет среди народа, и ваша проповедь имеет большое значение для народа. За Вами идут!»

Отец Николай не ожидал услышать такую оценку своего служения от следователя и стал благодарить Бога, почувствовав, что дело его жизни не было напрасным.

На послушании у преподобного Серафима

С теплом вспоминал владыка Николай свое заключение в Сарове. После закрытия монастыря в его помещениях был образован исправительно-трудовой лагерь. В этом лагере отбывали срок многие священники и монахи, среди них — иеромонах Вениамин фон-Эссен, замечательный художник. Начальство поручало ему рисовать плакаты и картины для оформления лагеря, и иеромонах Вениамин назначил себе помощников из духовенства, в число которых вошел и епископ Николай.

В распоряжении художника была большая светлая комната. Изредка в ней удавалось даже служить литургию.

«Я все то время, что пребывал в Сарове, так и считал, что нахожусь на послушании у преподобного Серафима», — говорил владыка.

Челкарский нищий

Зимой 1942 года владыку отправили в ссылку в город Челкар в Казахстане. Поздней ночью в мороз и пургу епископ оказался на перроне в нижнем белье и рваном ватном одеяле. В его руках было только удостоверение, которое нужно было предъявлять дважды в месяц в местном отделении НКВД для отметки.

До утра владыка Николай пробыл на вокзале, а когда наступил день, не знал, куда ему идти дальше. Без жилья, продуктов, одежды и денег — он стал просить милостыню.

Местные старушки отнеслись к нему с жалостью. Этот нищий так кротко просил о помощи! Ему нашли кое-какую одежду, а одна из старушек позволила ему жить в хлеву — со свиньями и коровами.

Владыка пытался устроиться на работу, но никто не хотел брать: седовласый старец выглядел старше своего 65-летнего возраста. Со временем у него началось такое истощение, что все его тело покрылось нарывами.

Однажды епископ Николай потерял сознание прямо на улице. Когда пришел в себя, долго не мог поверить своим глазам: вокруг чисто и светло и люди в белом спрашивают его о чем-то — о чем, непонятно, зато заботливо, неравнодушно. Так он оказался в больнице.

Как только у «доброго дедушки» (так его все в больнице называли) появилось немного сил, он стал ухаживать за другими больными: то принесет воды, то подаст судно… Молодой врач, знавший, что «дедушке» негде жить, не спешил его выписывать, но военное время было тяжелым. Койко-места в больнице были в дефиците.

Милосердные татарские самаряне

К выписке «доброго дедушки» готовилась вся больница: кто-то почти новые штаны ему принес, кто-то — куртку, а молодой доктор подарил владыке роскошную шапку! Удалось собрать и еды на первое время. Только идти по-прежнему было некуда. Владыка Николай мысленно молился: «Куда Ты меня, Господи, пошлешь, туда я и пойду!»

«Дедушка, за вами приехали!» — обратилась к владыке одна из нянечек. Это было неожиданно. «Кто приехал?» — хором спросили все присутствовавшие. «Тот самый татарин, что иногда приносил вам передачи! Разве вы не помните?»

Конечно, владыка не забыл, как регулярно, каждые десять дней, ему передавали от какого-то незнакомого ему татарина пару татарских лепешек, несколько яиц и несколько кусочков сахара. И еще знал владыка, что именно этот татарин подобрал его, полуживого, без памяти лежавшего на дороге, и отвез в больницу.

Татарин позже рассказывал владыке Николаю, что, когда увидел лежащего без сознания старика, сжалился над ним и тут же услышал Божий голос в своем сердце: «Ты должен спасти этого человека!»

Долгое время владыка Николай жил у доброго татарина, а его жена ухаживала за ним. Потом татарин помог приехать в Челкар духовной дочери владыки монахине Вере Афанасьевне. Владыка как простой священник стал служить в доме одной одинокой женщины. А со временем жители Челкара построили молитвенный дом.

Интересно, что владыка никому так и не сказал, что он епископ, ведь могли найтись верующие люди, которые бы ему помогли, как это часто бывало. Было в этом, конечно, удивительное смирение владыки Николая, очевидно, не хотевшего быть «привилегированным» ссыльным. Он, наверное, как-то иначе понимал свое архиерейство перед Богом. А Господь послал ему помощь от милосердных самарян.

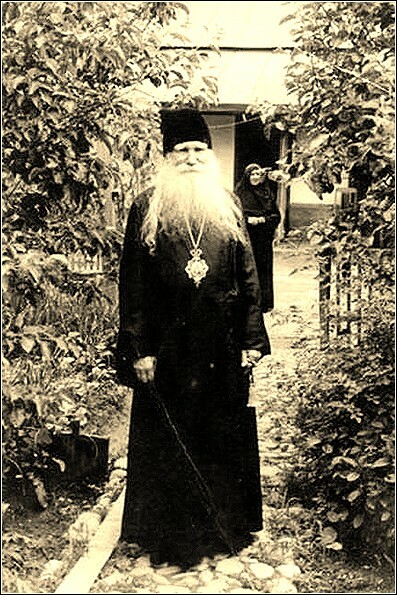

«Кто тут на поезд спешит?»

В 1945 году епископ Николай был назначен на Алма-Атинскую кафедру. Владыка смог добиться открытия многих храмов и молитвенных домов, при нем духовная жизнь православных алмаатинцев стала возрождаться. Он внимательно относился к каждому человеку, каждой беседе, каждой просьбе. О жизни и служении владыки Николая в Казахстане можно написать отдельную книгу. Мы остановимся лишь на нескольких фактах.

Служил владыка всегда благоговейно, никогда не спешил. А когда, бывало, хор заторопит службу, он сейчас же выглянет из алтаря и спросит: «Кто тут на поезд спешит?» Всем станет стыдно, и хор сразу замедлит темп.

В дни памяти преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Нила Столобенского владыка Николай всегда служил в льняном облачении по иерейскому чину. Когда его спросили, почему он так делает, прозвучал ответ: «Как подумаю, кем были эти святые старцы, так стыдно мне становится одевать наши парчовые облачения. Они в простых облачениях служили, а какой святости достигли! Нам бы хоть чуточку их святости...»

Владыка Николай был родом с Украины и любил вспоминать свою «ридну мову». Благословляя народ на литургии со словами: «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей...», иногда вторично произносил этот возглас по-гречески, а в третий раз по-украински. Он не был, как говорится, узким националистом, наоборот, широкое и любящее сердце его вмещало «эллина и иудея, мужеский пол и женский», по слову апостола.

Чтобы народ не беспокоил и не теснил владыку во время богослужения, в соборе вокруг кафедры сделали оградку. Но простояла она недолго — владыка велел ее убрать. «Я люблю своих чад, — сказал он, — и они меня, надеюсь, тоже любят. А если кто нечаянно толкнет при большом стечении народа, то не беда. Пусть только больше народа приходит в храм Божий!»

Самолет

В июле 1947 года владыка Николай должен был лететь в Москву. Во время посадки он стоял у трапа и благословлял всех входивших в самолет пассажиров. Кто-то проходил мимо, кто-то смеялся, кто-то язвил: «Теперь лететь не страшно! С нами святой летит!»

Все сели, самолет поднялся в воздух. Спустя какое-то время забеспокоились летчики, их беспокойство передалось и пассажирам. Выяснилось, что отказывает один из моторов. Надвигалась катастрофа. Началась паника.

«Давайте помолимся! — сказал владыка. — Ни одна душа не погибнет! Лишь в грязи немного выпачкаемся…»

Владыка встал и начал молиться. Сперва на него не обращали внимания, но постепенно стали прислушиваться к словам молитвы. Владыка Николай молил Господа Бога спасти всех, кто находится на борту.

Самолет стал снижаться. Но, к удивлению летчиков, не падать, а как бы планировать, и наконец опустился в какое-то неглубокое заболоченное озерцо.

Двери открыть было невозможно, но на помощь пришли работавшие неподалеку колхозники, которые видели падение самолета собственными глазами. Пассажиры и члены экипажа стали благодарить владыку за чудесное спасение и просить у епископа Николая прощения за насмешки.

Ливень

Как-то летом жители города Уральска пожаловались владыке на сильную засуху: с того времени, когда растаял снег, на землю не упало ни одной капли дождя!

Владыка Николай начал совершать молебен о дожде. И случилось чудо: еще недавно безоблачное небо потемнело, затянулось тучами, и хлынул ливень. От страшных раскатов грома дрожали стены старинного уральского собора. Владыка приостановил молитву и сказал: «Православные! Разве это не чудо?!»

Когда вышли из храма, увидели, что пыльная дорога из-за ливня превратилась в грязное месиво. Благодарные прихожане устелили ее снятой с себя одеждой, и владыка дошел до домика настоятеля, даже не испачкав обуви.

Последний путь

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский) мирно отошел ко Господу 25 октября 1955 года. Хоронили его 28 октября. Движение на центральных улицах Алма-Аты было перекрыто, а в самой процессии участвовало более 40 000 человек. Люди висели на деревьях, как Закхеи, чтобы увидеть в последний раз того, кто говорил им о Христе. Это было в разгар хрущевских гонений на Церковь.

В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви митрополит Николай (Могилевский) был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Мощи святителя Николая были обретены 8 сентября 2000 года, находятся в Свято-Никольском соборе города Алма-Аты.

При подготовке публикации были использованы источники: Азбука. ру и Милосердие.ру

Цитируется книга В. Королевой «Свет лампады неугасимой» (М.: «Паломник», 2015) и статья К. Орабей «Просил на улице милостыню, но не говорил, что архиерей» (интернет-издание Милосердие.ру)

Фото: Православие.ру, открытые интернет-источники