Сегодня день памяти святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых в нашей стране святых. «Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что он не только о духовном заботился; он заботился о каждой человеческой нужде, о самых скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он умел плакать с плачущими, он умел утешить и поддержать тех, кому нужно было утешение и поддержка. И вот почему народ, мирликийская паства его так полюбила, и почему весь христианский народ так его чтит: ничего нет слишком ничтожного, на что он не обратил бы внимание своей творческой любви. Нет ничего на земле, что казалось бы недостойно его молитв и недостойно его трудов: и болезнь, и беднота, и обездоленность, и опозоренность, и страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь — все нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце», — пишет митрополит Антоний Сурожский.

Традиционно дети ждут подарков, которые накануне праздника им приносит… сам святитель Николай… или Санта-Клаус. Предлагаем вниманию читателей статью Марии Солунь «Святой Никола или Санта: кого зовем на Рождество», опубликованную на сайте Азбука воспитания. Напоминаем, что мнение автора и позиция редакции могут различаться. Текст приводится в сокращении.

Не сказочное житие

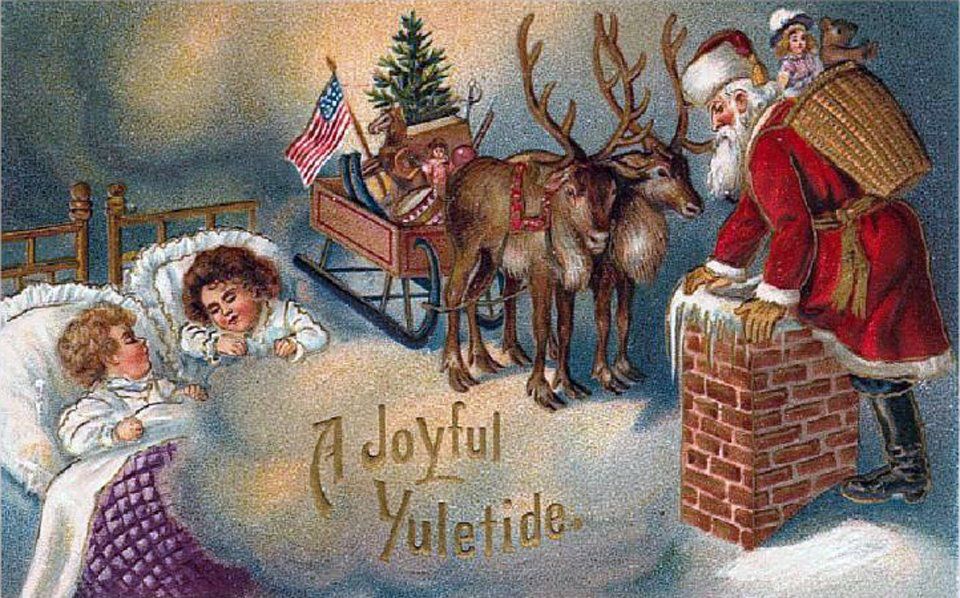

Церковное житие святого Николая Мирликийского отличается простотой и строгостью. Никакой сказочной или фантастической подоплеки с полетами на оленях и путешествиями по каминной трубе в нем не найти.

Его чудеса вписаны в повседневность, в быт, в историю городов и семейств. Каждое его чудо своими мотивами (любовью и состраданию к ближнему) и сегодня нам кажется по-человечески понятным. Любил ближних, действенно сострадал и посильно помогал всем, почитал Бога — вот лейтмотив его земной жизни.

Горожане Мир Ликийских избавились его стараниями от голодной смерти. Моряки, плывшие в Святую Землю, по его молитвам счастливо выжили в страшную бурю, и корабль благополучно добрался до берега. Святой Никола спас от служебного разбирательства трех военных и обличил тех, кто их оговорил. Защитил от бесчестия бедных молодых сестричек — горожанок из Патар, просто-напросто одарив их приданым (отсюда, кстати, а не только от эпизода даров волхвов, и повелась традиция европейских рождественских дарений).

Его чудеса вписаны в повседневность, в быт, в историю городов и семейств. Каждое его чудо своими мотивами (любовью и состраданию к ближнему) и сегодня нам кажется по-человечески понятным. Любил ближних, действенно сострадал и посильно помогал всем, почитал Бога — вот лейтмотив его земной жизни.

Горожане Мир Ликийских избавились его стараниями от голодной смерти. Моряки, плывшие в Святую Землю, по его молитвам счастливо выжили в страшную бурю, и корабль благополучно добрался до берега. Святой Никола спас от служебного разбирательства трех военных и обличил тех, кто их оговорил. Защитил от бесчестия бедных молодых сестричек — горожанок из Патар, просто-напросто одарив их приданым (отсюда, кстати, а не только от эпизода даров волхвов, и повелась традиция европейских рождественских дарений).

«Его чудеса вписаны в повседневность, в быт, в историю городов и семейств».

Связанный с именем святителя Николая обычай дарить детям подарки установился еще в средневековой Германии. При монастырях существовали школы, где в дни памяти святого устраивали соревнования в честь епископа. Нарядившись им, кто-то из учеников от его имени раздавал дары. В XVI — XVII века традиция подарков на Николаев день не исчезла. Сладости и игрушки детям наряженный святым взрослый раздавал не всегда, а только за знание церковных молитв и если получал верные ответы на вопросы о вере.

Кстати, детские молитвы святому накануне его дня усиливались. Малыши даже делали зарубки на дереве по числу молитвословий или записывали свои «результаты» на листках. Тогда же появились и первые башмаки для подарков — это были простые детские ботинки, которые малышня с надеждой и трепетом выставляла на ночь за дверь. И на утро обязательно что-то в них находила.

Правда, практичные немцы и не заметили метаморфозу некогда горячо любимого ими святого в «просто волшебника» — смешного, нелепого, не брезгующего залезать в каминную трубу. Доброта, самопожертвование и забота о ближних из жития святого улетучились и трансформировались в детское озорство толстяка Клауса и подбрасывание в обувь вещиц и конфет. А взрослые перешли от чтения жития святого детям к рассказыванию незамысловатых сказок о Санте у камелька. Как и когда произошла эта подмена, вопрос к истории.

Кстати, детские молитвы святому накануне его дня усиливались. Малыши даже делали зарубки на дереве по числу молитвословий или записывали свои «результаты» на листках. Тогда же появились и первые башмаки для подарков — это были простые детские ботинки, которые малышня с надеждой и трепетом выставляла на ночь за дверь. И на утро обязательно что-то в них находила.

Правда, практичные немцы и не заметили метаморфозу некогда горячо любимого ими святого в «просто волшебника» — смешного, нелепого, не брезгующего залезать в каминную трубу. Доброта, самопожертвование и забота о ближних из жития святого улетучились и трансформировались в детское озорство толстяка Клауса и подбрасывание в обувь вещиц и конфет. А взрослые перешли от чтения жития святого детям к рассказыванию незамысловатых сказок о Санте у камелька. Как и когда произошла эта подмена, вопрос к истории.

Корни мифа

Святого Николая испокон века чтили не только в России.

На протяжении веков дорог и близок он был жителям Голландии — страны моряков, рыбаков и кораблей, а к ним, как известно из жития, этот угодник Божий особенно благоволит. Дети мореплавателей от души любили святого и его праздник, ведь он всегда связывался в их представлениях с подарками, которые, как и в Германии, также рассовывали по башмакам.

И однажды эти традиции (доброе почитание святого Николая и щедрый обычай одаривать своих чад) вместе с голландскими моряками приплыли в Новый Амстердам, который впоследствии получил привычное нам имя Нью-Йорка. Вот здесь и зазвучало впервые на американский манер голландское словосочетание «Sinterklaas» — как «Santa Claus». Первое рождение «рождественского деда» состоялось.

Но как Клаус, тогда еще почти что «прямой потомок» святого Николая, стал достоянием всего мира и превратился в совсем другого, далекого от святого, Санту?

На протяжении веков дорог и близок он был жителям Голландии — страны моряков, рыбаков и кораблей, а к ним, как известно из жития, этот угодник Божий особенно благоволит. Дети мореплавателей от души любили святого и его праздник, ведь он всегда связывался в их представлениях с подарками, которые, как и в Германии, также рассовывали по башмакам.

И однажды эти традиции (доброе почитание святого Николая и щедрый обычай одаривать своих чад) вместе с голландскими моряками приплыли в Новый Амстердам, который впоследствии получил привычное нам имя Нью-Йорка. Вот здесь и зазвучало впервые на американский манер голландское словосочетание «Sinterklaas» — как «Santa Claus». Первое рождение «рождественского деда» состоялось.

Но как Клаус, тогда еще почти что «прямой потомок» святого Николая, стал достоянием всего мира и превратился в совсем другого, далекого от святого, Санту?

Православный журналист, психолог Александр Ткаченко в одной из статей на сайте журнала «Фома» так рассказывает историю второго рождения сказочного героя:

«В 1822 году, накануне Рождества, преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете (позже — преподаватель в Нью-Йоркской семинарии) Клемент Кларк Мур придумал для своих шести детей стихотворную сказку, главную роль в которой играл Санта Клаус (никогда и нигде до этого не выступавший в качестве сказочного персонажа).

В этом небольшом стихотворении Санта Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде эдакого веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой, которую курит, не переставая. Дети пастора сразу же узнали в этом герое своего любимца — слугу и помощника Мура, упитанного и веселого голландца. Но в стихотворении отца их взрослый приятель предстал перед ними в шубе, с белой бородой и красным носом.

Санта Клаус у Мура разъезжает на упряжке из восьми оленей, а о его приближении свидетельствует скрип полозьев и мелодичный звон колокольчиков, привязанных к оленьим шеям".

Автор статьи приводит отрывки из перевода стихов Ольги Литвиновой, из которых мы процитируем две строфы:

Я так и застыл у окна в изумленье,

Чудесные санки и восемь оленей.

За кучера — бойкий лихой старичок.

Да-да, это Санта — ну кто же ещё?

… Сияют глаза, будто звезды в мороз,

Два яблока — щеки и вишенка-нос.

Улыбка — забавней не видел вовек!

Бела борода, словно утренний снег.

Оказывается, автор стихотворения не хотел обнародовать свой творческий опыт, и рукопись так бы и пролежала в столе, если бы под Рождество один его друг не отдал ее в редакцию захолустной газеты. Полным сюрпризом для Мура стало то, что его вирши перепечатали многие ведущие СМИ, и деже нашлись те, кто пожелал издавать эти строчки отдельно.

Так стихи стали своего рода американским бестселлером, а Санта — одним из национальных символов в США.

«В 1822 году, накануне Рождества, преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете (позже — преподаватель в Нью-Йоркской семинарии) Клемент Кларк Мур придумал для своих шести детей стихотворную сказку, главную роль в которой играл Санта Клаус (никогда и нигде до этого не выступавший в качестве сказочного персонажа).

В этом небольшом стихотворении Санта Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде эдакого веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой, которую курит, не переставая. Дети пастора сразу же узнали в этом герое своего любимца — слугу и помощника Мура, упитанного и веселого голландца. Но в стихотворении отца их взрослый приятель предстал перед ними в шубе, с белой бородой и красным носом.

Санта Клаус у Мура разъезжает на упряжке из восьми оленей, а о его приближении свидетельствует скрип полозьев и мелодичный звон колокольчиков, привязанных к оленьим шеям".

Автор статьи приводит отрывки из перевода стихов Ольги Литвиновой, из которых мы процитируем две строфы:

Я так и застыл у окна в изумленье,

Чудесные санки и восемь оленей.

За кучера — бойкий лихой старичок.

Да-да, это Санта — ну кто же ещё?

… Сияют глаза, будто звезды в мороз,

Два яблока — щеки и вишенка-нос.

Улыбка — забавней не видел вовек!

Бела борода, словно утренний снег.

Оказывается, автор стихотворения не хотел обнародовать свой творческий опыт, и рукопись так бы и пролежала в столе, если бы под Рождество один его друг не отдал ее в редакцию захолустной газеты. Полным сюрпризом для Мура стало то, что его вирши перепечатали многие ведущие СМИ, и деже нашлись те, кто пожелал издавать эти строчки отдельно.

Так стихи стали своего рода американским бестселлером, а Санта — одним из национальных символов в США.

Образ Санта-Клауса по отношению к святому, конечно, карикатурен. Стоит посмотреть несколько западных мультиков или фильмов, чтобы понять — этот искусственно созданный облик полон иронии над самим собой — комического глумления, пародии, шаржа.

Очень характерно, что первую картинку с Сантой нарисовал как раз художник-карикатурист, которого звали Томас Наст. А было это… в 1862 году. С тех пор образ добродушного и глуповатого рождественского старика прочно вошел в культуру Запада.

И сейчас в западных странах Санта-Клаус прочно вписан в философию хьюгге — уюта и безмятежного наслаждения домашней мирной жизнью, где есть место маленьким подаркам, сувенирам и семейному общению.

Ничего, вроде бы, предосудительного. Но разрыв между героем и прототипом увеличился. Между «минимишными» открытками красноносого разнеженного Санты с трубкой во рту и образом святого Николая — непреодолимая дистанция. <…>

Очень характерно, что первую картинку с Сантой нарисовал как раз художник-карикатурист, которого звали Томас Наст. А было это… в 1862 году. С тех пор образ добродушного и глуповатого рождественского старика прочно вошел в культуру Запада.

И сейчас в западных странах Санта-Клаус прочно вписан в философию хьюгге — уюта и безмятежного наслаждения домашней мирной жизнью, где есть место маленьким подаркам, сувенирам и семейному общению.

Ничего, вроде бы, предосудительного. Но разрыв между героем и прототипом увеличился. Между «минимишными» открытками красноносого разнеженного Санты с трубкой во рту и образом святого Николая — непреодолимая дистанция. <…>

Тезки или одно лицо?

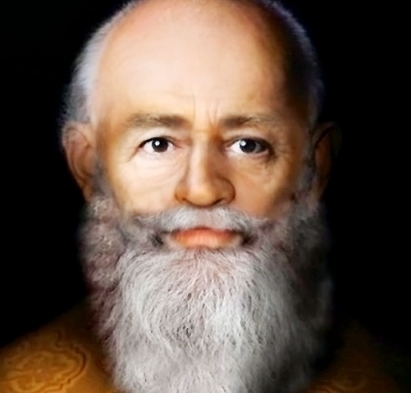

Несколько лет подряд в сети одна за другой появлялись трехмерные реконструкции облика святого Николая Мирлиийского. Общественность пришла в восторг — наконец-то, вот он, тот самый Дед Мороз и Санта-Клаус, похож, очень похож: добрые по-детски распахнутые глаза, кустистые брови и курносый нос сказочного белобородого дедушки!

Одну из реконструкций облика святого Николы с использованием новейших технологий выполнили итальянские ученые на основе исследования святых мощей (костей черепа).

Одну из реконструкций облика святого Николы с использованием новейших технологий выполнили итальянские ученые на основе исследования святых мощей (костей черепа).

Затем восстановлением облика озадачились католики-англичане — исследователи лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Мура, которые предложили свой ответ на вопрос, как выглядел святой Николай.

Результат их трудов и по сей день считается самым правдивым портретом святого архиепископа. Они изучили все части мощей, а подспорьем в работе стали исторические свидетельства, интерактивные технологии и новейший научный инструментарий. Кроме портретных черт, ученые запечатлели сломанный нос святого, придавший его добродушному лицу некоторую суровость и чуть заметную ассиметрию.

Все научные попытки разобраться, как выглядел святой, одинаково интересны и заслуживают внимания, а лица воссозданных людей на удивление чем-то похожи.

Результат их трудов и по сей день считается самым правдивым портретом святого архиепископа. Они изучили все части мощей, а подспорьем в работе стали исторические свидетельства, интерактивные технологии и новейший научный инструментарий. Кроме портретных черт, ученые запечатлели сломанный нос святого, придавший его добродушному лицу некоторую суровость и чуть заметную ассиметрию.

Все научные попытки разобраться, как выглядел святой, одинаково интересны и заслуживают внимания, а лица воссозданных людей на удивление чем-то похожи.

Перед нами предстает по-детски доброе широкоскулое лицо с квадратным подбородком и лучистыми глазами, словно бы знакомое — чем-то напоминающее деда Мороза, в которого мы свято верили в советском детстве, когда о Боге с нами не говорили.

А ведь, если обратиться к житию святителя и сопоставить их с данными современной науки, получается на удивление цельный образ. Возможно, именно таким он и был, настоящий святой Николай — безгранично добрым, милостивым и, как сказочный дедушка, отзывчивым и безотказным к каждому.

Детям всех возрастов и родителям на Западе и в Штатах «воссозданный» святой Никола напомнил Санта-Клауса. Несомненно, сходство со сказочным персонажем есть. Но — не будем спешить с выводами и поддаваться иллюзии. Внешняя похожесть, если вдуматься, обозначает не только сходство прототипа и персонажа, но и огромную внутреннюю разницу между ними.

А ведь, если обратиться к житию святителя и сопоставить их с данными современной науки, получается на удивление цельный образ. Возможно, именно таким он и был, настоящий святой Николай — безгранично добрым, милостивым и, как сказочный дедушка, отзывчивым и безотказным к каждому.

Детям всех возрастов и родителям на Западе и в Штатах «воссозданный» святой Никола напомнил Санта-Клауса. Несомненно, сходство со сказочным персонажем есть. Но — не будем спешить с выводами и поддаваться иллюзии. Внешняя похожесть, если вдуматься, обозначает не только сходство прототипа и персонажа, но и огромную внутреннюю разницу между ними.

Попробуем не вполне серьезно сопоставить святого и Санту — а так, чтобы и детям было легко разобраться, что их роднит и что разделяет, устранив в головах давно возникшую путаницу.

Санта-Клаус:

Святой Николай:

Так что же их роднит, таких непохожих? Возможно, тоска взрослого человека по чуду и доброте в мире. А еще — увы, в корне языческий, практический взгляд на чудесную помощь.

Санта-Клаус:

- карикатура на святого, но не святой;

- вымышленный герой детских сказок и фильмов (эльф, волшебник);

- узнаваемый литературный персонаж и киногерой во взрослой культуре;

- раскрученный рекламой бренд крупной компании;

- не имеет родственных связей с Дедом Морозом;

- чудеса Санты эффектны и больше похожи на фокусы;

- с комфортом ездит в санях и на оленях по земле и по небу;

- толстый, нелепый, слишком нарядный, навеселе и курит трубку.

Святой Николай:

- святой;

- реальное историческое лицо (архиепископ);

- персонаж фольклора, художественной литературы;

- без всякой рекламы горячо любимый и известный во многих странах мира;

- самый русский святой, которому молятся;

- к Деду Морозу ближе, чем к Санта-Клаусу;

- известен как чудотворец; чудеса творил скромно, именем Божиим, помогая нуждающимся — без спецэффектов;

- ходил пешком, в чудесных перемещениях в небе и в пространстве при своих явлениях верующим не замечен; не нуждался в транспорте;

- в повседневной жизни отличался простотой и аскетизмом.

Так что же их роднит, таких непохожих? Возможно, тоска взрослого человека по чуду и доброте в мире. А еще — увы, в корне языческий, практический взгляд на чудесную помощь.

О чем просить святого?

Слепленный из кусочков правды и выдумки собирательный образ святого Николы-Клауса противоречив.

Если это персонаж сказки — то писать письма с верой в исполнение желания и тем более молиться ему кощунственно. Если это святой — то стоит задуматься, что мы хотим ему сказать или о чем попросить, потому что не к фокуснику обращаемся, а к Божиему угоднику.

Зачастую мы видим в нем только волшебную палочку, от которой ждем несметных даров, хотя мы, взрослые и дети, не вели себя очень-то хорошо весь год, почти не молились святителю и даже «не читали ему стихи со стула».

В законной правоте наших желаний и ожиданий небесных подарков нас убеждают новейшие суеверия. Это выдумки, подогреваемые СМИ и рекламой — что, написав волшебные записки или помолившись Санте (или Николе Угоднику) особым образом, можно легко достичь желаемого. Прочитал несколько так называемых «сильных» молитв — и новый айфон у тебя в кармане. Затвердил наизусть акафист святому за сорок дней — и любая мечта исполнится с точностью.

Несмотря на «продвинутость» желаний, такой подход отсылает в каменный век к языческому (магическому) сознанию, что неподвластными нам силами и энергиями можно манипулировать с помощью задабривания — «я — тебе, а ты — мне».

И речь тут не о «спасительности» или «не спасительности» желанного айфона и не о щедрости «рождественского деда», и даже не о формальном подходе к молитве. А, скорее, о том, что молитва святому не всегда предметна. В идеале это просьба близкого к Богу человека о помощи и содействии, о личном участии в нашей повседневности и будущей вечности, о заступлении. <…>

Молясь святому Николаю Угоднику, то есть тому, кто угодил Богу своей жизнью, мы надеемся, что Господь не сможет ему отказать. И просим о важном — о благе и спасении души, о мирном житии и спасении. Хотя и каждая, самая малая наша просьба святым бывает услышана. А вот какой отклик мы получим на нее?

Это уже глубокий вопрос веры. Но без ответа мы не останемся…

Если это персонаж сказки — то писать письма с верой в исполнение желания и тем более молиться ему кощунственно. Если это святой — то стоит задуматься, что мы хотим ему сказать или о чем попросить, потому что не к фокуснику обращаемся, а к Божиему угоднику.

Зачастую мы видим в нем только волшебную палочку, от которой ждем несметных даров, хотя мы, взрослые и дети, не вели себя очень-то хорошо весь год, почти не молились святителю и даже «не читали ему стихи со стула».

В законной правоте наших желаний и ожиданий небесных подарков нас убеждают новейшие суеверия. Это выдумки, подогреваемые СМИ и рекламой — что, написав волшебные записки или помолившись Санте (или Николе Угоднику) особым образом, можно легко достичь желаемого. Прочитал несколько так называемых «сильных» молитв — и новый айфон у тебя в кармане. Затвердил наизусть акафист святому за сорок дней — и любая мечта исполнится с точностью.

Несмотря на «продвинутость» желаний, такой подход отсылает в каменный век к языческому (магическому) сознанию, что неподвластными нам силами и энергиями можно манипулировать с помощью задабривания — «я — тебе, а ты — мне».

И речь тут не о «спасительности» или «не спасительности» желанного айфона и не о щедрости «рождественского деда», и даже не о формальном подходе к молитве. А, скорее, о том, что молитва святому не всегда предметна. В идеале это просьба близкого к Богу человека о помощи и содействии, о личном участии в нашей повседневности и будущей вечности, о заступлении. <…>

Молясь святому Николаю Угоднику, то есть тому, кто угодил Богу своей жизнью, мы надеемся, что Господь не сможет ему отказать. И просим о важном — о благе и спасении души, о мирном житии и спасении. Хотя и каждая, самая малая наша просьба святым бывает услышана. А вот какой отклик мы получим на нее?

Это уже глубокий вопрос веры. Но без ответа мы не останемся…

Стать помощником святителя Николая

«Святитель Николай был очень участливым человеком. Подбросив три мешочка с золотыми монетами, он не только спас девиц от унижения, а их отца — от позора и отчаяния. Он стал для нас образцом дарителя — тайного, щедрого, сердечного. Недаром на протяжении столетий к людям приходит с подарками добрый дедушка в облачении, напоминающем святительское», — пишет Мария Шмелева. Педагоги Покровского епархиального образовательного центра проводят акцию «Помощники святителя Николая» — по аналогии с популярной игрой «Тайный Санта». Записки с именами подопечных раздают 19 декабря, в день памяти святого. Подарки получают в канун Рождества Христова.

Но быть помощником святителя Николая — делать подарки и тайно творить добрые дела — может каждый, как в праздники, так и в будние дни. Было бы желание. А святитель Николай обязательно поможет.

Но быть помощником святителя Николая — делать подарки и тайно творить добрые дела — может каждый, как в праздники, так и в будние дни. Было бы желание. А святитель Николай обязательно поможет.

Статья Марии Солунь «Святой Никола или Санта: кого зовём на Рождество?»: https://azbyka.ru/deti/svjatoj-nikola-ili-santa-kogo-zovjom-na-rozhdestvo

Статья Марины Шмелевой «Стать помощником святителя Николая»: https://pravoslavie.ru/143457.html